小耳症ってどんな病気?

小耳症は生まれつき耳が小さく、欠けています。

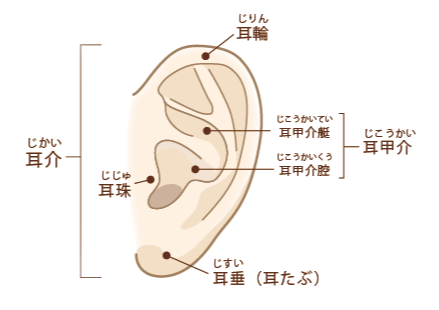

小耳症とは、先天的に耳介の発達が不十分な症状をさし、6,000出生に1人という極めて確率の低いものです。片側の耳だけがやや小さいものから、両側の耳が小さいものまで、様々な程度の小耳症があります。

耳の穴が塞がっていたり、耳たぶだけあったりと症状はさまざまですが、小耳症のお子さんが生まれたときに慌ててしまうご両親が多いようです。

しかし小耳症は、手術によって耳介の再建が可能です。

- 生まれつき、耳の形が完全でない病気を小耳症(しょうじしょう)といいます。

- 大きさがやや小さい、形が不完全である、ほとんど耳がない状態など、程度はさまざまです。

- 片方の耳だけ症状がある場合と、左右両方の耳ともに症状がある場合があります。

- 胎児のころ、耳の形が作られるプロセスで、何らかの異常があって耳の発達が止まってしまったことで小耳症になります。

小耳症だと、どんなことで困る?

- 眼鏡やマスクが使用しにくかったり、使用できなかったりします。

- 耳の穴が閉じている場合など、聴力障碍を伴うことがあります。

※両耳とも小耳症で、聴力障碍がある場合は、補聴器の使用や手術などが選択肢となります。 - 症状(耳の状態)がはっきりと見えるため、周囲から指摘されて患者本人に精神的負担がかかる場合があります。

小耳症の症例タイプ

診察・入院の流れ

はこちら

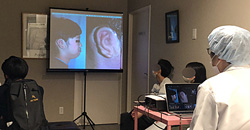

小耳症説明会

はこちら

手術と治療法(永田法)

小耳症の治療目的は

手術によって違和感のない耳

を作ることです

- 永田悟医師が開発した永田法により、当時Tanzer法やBrent法が主流であった小耳症手術が飛躍的に進化しました

- 永田法は片側の小耳症で2回手術(1回目に肋軟骨移植術、2回目に耳介挙上術)を行う、現在では永田法から派生した永田変法も含め、世界的に広く普及している術式です。

- 当院では世界で唯一つの小耳症専門施設を設立した永田医師の小耳症治療法(永田法)を受け継ぎ、美容形成外科の確かな技術を持って全国の小耳症治療に携わるだけでなく、世界中の小耳症治療の発展のために、常に努力研究し、情報を発信しています。

治療の概要(永田法)

| 手術の適応時期 | ● 年齢が10歳以上、かつ胸囲(剣状突起での高さ)が60㎝以上あることが望ましいです。 *年齢が10歳以下でも、胸囲が60㎝以上であれば手術可能です。 *片側小耳症の場合は、胸囲60㎝以下でも手術可能です。 ● 軟骨の性質上、遅くとも20歳前までの手術を推奨します。 |

| 手術回数 | ● 片側小耳症は2回(両側小耳症は4回) ● 1回目の手術後、半年以上を空けて2回目の手術を行います。 |

| 手術前の剃毛 | 1回目は耳の周りを約5㎝、2回目は1回目よりやや広く剃毛しますが、剃毛範囲は以前の永田法より狭くなっています。 |

| 手術時間 | 1回目約7時間(麻酔時間は約8時間)、2回目も同様です。ただし症例によって時間は異なります。 |

| 入院期間 | 約3週間 |

永田法の特長

Features

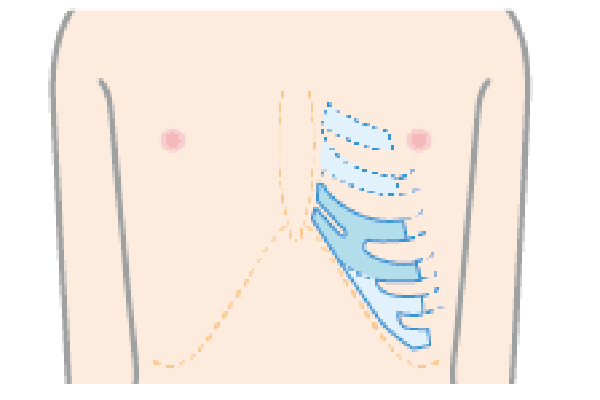

肋軟骨採取の切開部分について

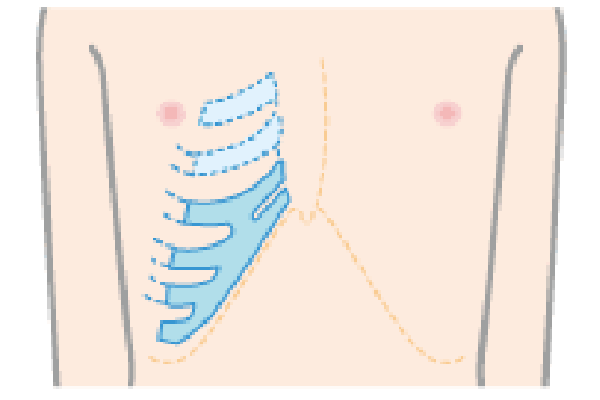

- 肋軟骨採取の際に胸部の皮膚を切開します。患者さんの成長の状態、条件によって切開する長さ、部位は異なり、乳房、乳輪部分を切開することもあります。

- 切開した部位は瘢痕(傷跡)になります(ケロイド体質の場合、赤く盛り上がる場合があります)。

- 成長期が終わって傷が目立つ場合は修正することもできます。

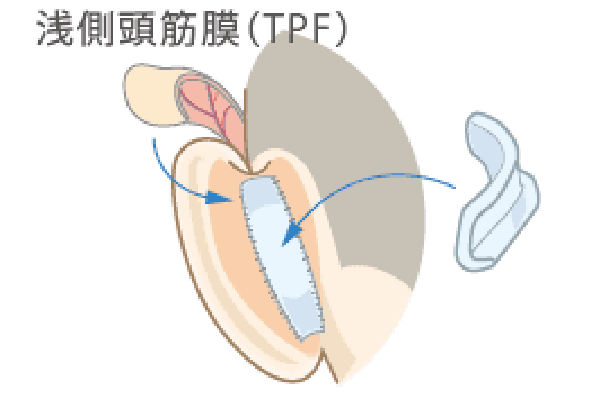

永田法による耳介挙上術の従来法との違い

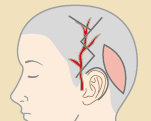

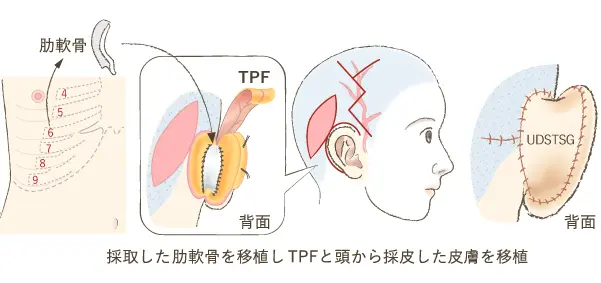

- 「側頭部から耳を切り離し、鼠径部(足の付け根)の皮膚を移植する」のではなく、永田法では耳の裏側をしっかり支えるため肋軟骨を移植します。支えとなる肋軟骨の上は、皮膚を移植してカバーする必要がありますが、直接軟骨の上に皮膚を移植しても血行がよくないと生着しません。他施設では、周囲の組織でカバーするなどの方法が採られていますが、血行がよいとはいえません。永田法では浅側頭動脈を茎とする血行のよい浅側頭筋膜(TPF)によってカバーします。

- 浅側頭筋膜(TPF)は皮膚を生着させる組織として大変重要ですが、それ以外にも重要な役目を担っています。1回目、2回目で移植した肋軟骨は、その後数十年かけて起こりうるネガティブな変化に十分耐える必要があります。その変化とは、血行が悪いために、「肋軟骨が吸収されて耳の形が崩れる」、「立てた耳が倒れる」などです。 何十年間もきれいでしっかり立ち続ける耳をつくるためにも、血行のよい浅側頭筋膜(TPF)でカバーすることはとても重要なのです。

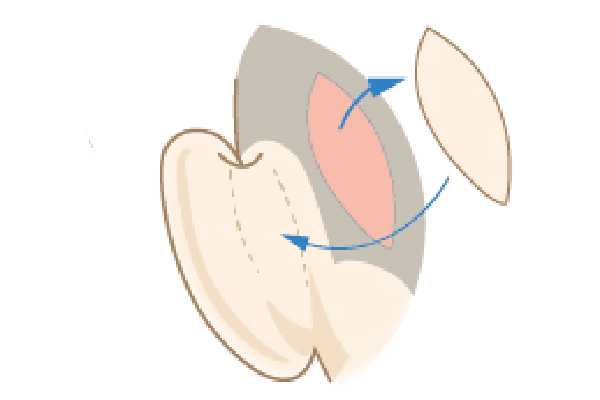

- 最後に移植する皮膚ですが、永田法では頭皮を選択します。頭皮は鼠径部の皮膚のように縮みませんし、縮れた毛も生えてきません。特に側頭部(耳の後ろ)の頭皮は耳の後ろの皮膚と場所も近いため、カラーマッチやテクスチャーマッチがよく相性が抜群です。

手術の方法(永田法)

Method

当院の全耳介再建法は、患者さん自身の胸部から取り出した肋軟骨を立体的に組み上げて皮下に移植し、

耳介のフレームを作る「1回目手術」と、形成された耳介全体を立てる「2回目手術」とからなります。

1回目手術

- 肋軟骨を採取します。

- 耳の凹凸を表現するためには、十分な皮膚の表面積と高低差を確保できる肋軟骨で作製したフレームが必要です。そのため永田法では6~9番の肋軟骨を4本採取します。

- フレーム作成

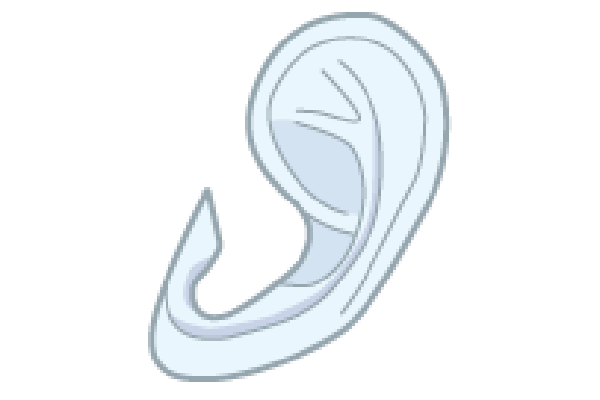

- 採取した肋軟骨で耳の枠組みになる『肋軟骨フレーム』を作ります。

- フレーム移植

- 耳の本来の位置に『肋軟骨フレーム』を挿入します。

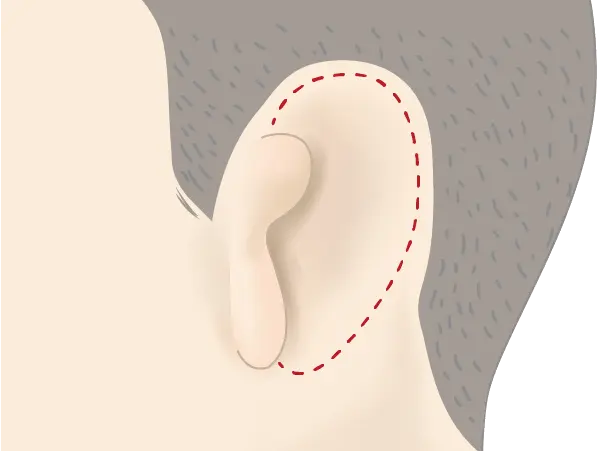

2回目手術

- 肋軟骨を2本採取します。

- 十分な骨の量が採れる反対側の6、7番を使います。

- 肋軟骨ブロック作成

- 採取した肋軟骨を使って、耳を立てるための土台『肋軟骨ブロック』を作ります。

- 耳を立てる

- 耳の背面に『肋軟骨ブロック』を挿入して、浅側頭筋膜(TPF)という生きた血管膜でカバーします。

- 耳を補強する

- 頭皮から採取した皮膚(頭皮分層皮膚)を移植して、立てた耳を補強します。

痛みのコントロール

痛みのコントロール

- 全身麻酔に加え、安全性に十分配慮しながら神経ブロックを積極的に実施しています。神経ブロックにより、術後の痛みも半分以下に和らげることができます。

- さらに神経ブロックには、吐き気や嘔吐など術後の合併症を予防する、軽減するなどのメリットもあります。

- 集中治療室や一般病棟でも麻酔科医を中心とするチームによる疼痛管理を行い、速やかに対応します。

- 皮膚をよい状態に保つため、皮膚保護剤やテープなどにもこだわって、術後の処置を行っています。

- 手術施設は総合病院で、小児科医師が常勤しています。そのため術後管理だけでなく、何か他の病気があった場合も入院中に適切にフォローできます。

入院期間について

入院期間について

- 麻酔科医を中心とした術後疼痛管理チームにより、ていねいに経過を診ます。軽い食べものであれば、当日夜より食事が摂れます。

- 手術翌日には一般病棟で歩行も可能です。

- 個人差はありますが、「翌日からゲームをする」「翌々日からオンライン授業を受ける」患者様もいます。

- 術後3日目には腰から下、1週間後には胸から下のシャワーが可能です。洗髪も術後1週間以内にできます。

- 入院期間は1回目、2回目ともに約3週間です。

診察・入院の流れ

はこちら

小耳症説明会

はこちら

小耳症手術(永田法)を

進化・普及させるための今後の試み

健側(反対側)の耳の形に合わせて作製

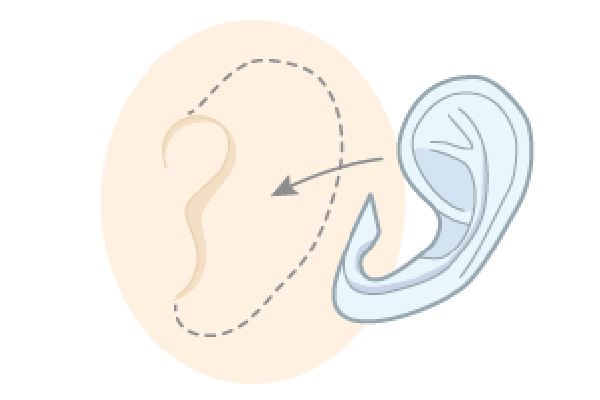

健側(反対側)の耳の形に合わせて作製- 両側小耳症以外の症例では、耳は指紋のようなもので、その形状は個々に違います。全て同じ耳を作製するのではなく、肋軟骨移植の時にできるだけ健側(反対側)の耳の形に合わせて作製します。

耳介挙上の時は眼鏡やマスクがかけられることはもちろん、できるだけ同じ角度で立てます。「耳の上方がよく立っていて、下方(耳たぶ)があまり立っていない」(逆の場合もあります)ときは、それらにも対応して耳を立てます。 また健側の耳があまり立っていない場合は、反対側は角度をつけて立てる必要がないため、土台となる肋軟骨は少なくてすみます。

入院期間の短縮と術後ケア

入院期間の短縮と術後ケア- 経過に問題がなければ、1回目、2回目の手術後2~3週間で退院できます。耳や頭の洗い方、必要があれば消毒の仕方や軟膏の塗り方などを、親もしくは本人が自宅でできるように指導します。

保湿・日焼け予防の周知

保湿・日焼け予防の周知- 保湿と日焼け止め使用の必要性を周知させます。 作製した耳の皮膚は乾燥しやすく、日焼けに弱いため、日々の保湿、日焼け予防の必要性を周知させるように努めます。

子供の自立を応援

子供の自立を応援- 子供は18歳で成人し、いつまでも親を頼るわけにはいきません。作製した耳の健康を自分自身で管理できるようにサポートします。

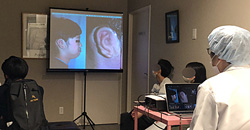

永田法の普及と後進への指導

永田法の普及と後進への指導- 世界的に普及している永田法は、残念ながら日本では広く普及しているとは言えません。永田法を継承する人材の育成や普及活動に努めます。

よくある質問

医療制度について

-

医療制度は使えますか?

-

現在、成田富里徳洲会病院では『育成医療制度』や『高額療養費制度』、『子供医療費助成制度』などが利用可能です。

育成医療制度を利用される方は、早めに各市町村にお問い合わせいただき、申請書をお取り寄せください。県外の患者様や個人によって、利用できる制度は異なりますので、事前に各自治体にお問い合わせください。

検査について

-

手術でワイヤーを使っていても、MRI検査はできますか?

-

成田富里徳洲会病院でMRI検査をする場合は、ワイヤー(ステンレス)が入った状態での撮影が可能です。

他施設でMRI検査をする場合は、撮影する検査施設にご相談ください。

-

手術でワイヤーを使っていても、X線(レントゲン・CT)検査はできますか?

-

手術した耳にワイヤー(ステンレス)を使用している場合、検査部位に重なると画像診断ができない可能性があります。

手術について

-

肋軟骨以外で耳の形を作ることはある?

-

デメリットが多いので、肋軟骨を使うのが一般的です。

肋軟骨以外ではシリコンや新しい素材であるMedpor(メドポア)を使う方法があります。しかし以下のようなデメリットがあるため、日本では肋軟骨を使うのが一般的です。

- シリコンで形を作って埋め込む、貼り付ける

→ 長期経過を見ると、埋め込んだシリコンが飛び出す、貼り付けたものが取れてしまうというトラブルがあります。 - Medpor(メドポア)という素材で形を作って埋め込む

→ 術後のトラブルが多く、日本では認可されていません。 - 歯のインプラント同様に頭の骨に金属を打ち込み、シリコン製の耳を取り付ける

→ メンテナンスが面倒で、将来、肋軟骨移植手術を希望しても難しくなります。

- シリコンで形を作って埋め込む、貼り付ける

-

肋軟骨を4本も取って、胸がへこまないの? 痛くないの?

-

肋軟骨は再生されるので陥没はなく、痛みの対応も適切に行っています。

肋軟骨の表面には肋軟骨膜という膜があります。この肋軟骨膜を残して肋軟骨本体のみを摘出すれば軟骨は再生されるので、胸がへこむ(胸郭陥没変形)ことはありません。

永田法では、耳の形(フレーム)を作ったときに余った肋軟骨を2~3㎜の米粒大にみじん切りにして肋軟骨膜の中に入れ戻します。すると肋軟骨膜の中に自分の体液が貯まって、その中で新たに肋軟骨が再生されます。

胸がへこんでしまうのは、肋軟骨の採取方法に原因があります。

痛みに関してですが、肋軟骨膜を残して肋軟骨本体のみを摘出するため、肋間神経を傷つけず痛みも少ないでしょう。さらに肋間神経ブロックを行うなどの工夫や麻酔科医の適切なフォローで、術後の痛みも軽減しています。

-

2回目の手術で肋軟骨を2本取るのは、なぜですか?

-

永田法では耳の後ろ側に細工した肋軟骨を移植して、耳を立てます。

健康な耳の耳介は平均20~30度ぐらいの角度で立っています。この角度を作るためには、耳介を後方から支える肋軟骨ブロックの厚さが14㎜必要です。そのため少なくとも2本の肋軟骨を取って、1本で広い半月上のベースフレームを作成。もう1本の肋軟骨を2ブロックに加工して、ベースフレームの上に別々に乗せて半月上になるように重ねて固定します。

この肋軟骨ブロックは、耳介が強固に安定して立った状態を保つため、下から見たときに、逆L字型になるように作成します。1本だけの肋軟骨ブロックだと、厚さ7㎜にしかならないので、左右対称に立った耳になりません。【参考ページ】

→『胸の痛み・変形のない小耳症手術』

→『とけない耳をつくるには』

-

TPFや頭皮を使うのは、なぜですか?

-

血行がよいため、皮膚が縮んだり溶けたりしにくく、色や質感もマッチするからです。

血行が悪いと1回目、2回目で移植した肋軟骨が吸収されて耳の形が崩れる、立てた耳が倒れる心配があります。何十年間もきれいで、しっかりと立ち続ける耳を作るため、TPFを使うのです。

下腹部や鼠径部の皮膚を移植する方法もありますが、永田法では頭皮を使います。頭皮を使うメリットは以下の通りです。- 皮膚が縮みにくい

- 鼠径部や下腹部の皮膚のように縮れた毛が生えてこない

- 耳の後ろの皮膚と場所が近いので、色や質感が似ていて違和感がない

【参考ページ】

→『胸の痛み・変形のない小耳症手術』

→『とけない耳をつくるには』

お問合わせ

受付:10時~19時【完全予約制】 定休:火曜日